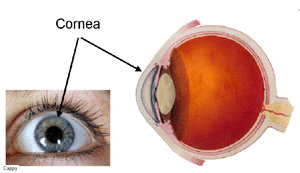

Diverse patologie corneali che hanno fino ad oggi trovato una soluzione chirurgica in una cheratoplastica perforante possono oggi venire trattate con maggior sicurezza attraverso una cheratoplastica non a tutto spessore, grazie alle possibilità offerte dal laser ad eccimeri.

Patologie da alterazione della trasparenza fino a 2/3 dello spessore o patologie dei cheratociti anteriori e medi, come il cheratocono, presentano uno strato endoteliale perfettamente funzionante e conservato che, specie in pazienti giovani, è un peccato sacrificare in una cheratoplastica perforante; allo stesso modo i problemi dati da un trapianto a tutto spessore in termini di astigmatismo da non perfetto allineamento dei lembi e da alterazioni della cicatrice indotte dalla sutura, portano alle maggiori complicanze di questa chirurgia per quel che riguarda il recupero visivo di pazienti esenti da altre patologie.

L’avere a disposizione un laser con disponibiltà di ampi diametri di ablazione non refrattiva già dal 1988 (Meditec prima e Nidek poi) ci ha stimolato a sfruttarne le peculiari caratteristiche per creare un letto da lamellare ed una faccia stromale di un lembo da impiantare con caratteristiche di levigatezza e di precisione tali da permettere una qualità ottica ottimale e fino ad allora sconosciuta nelle cheratoplastiche lamellari. L’analoga esperienza della Scuola di Mestre e del gruppo di Buratto, ci ha poi spinto a continuare su questa strada. L’idea iniziale era quella di sostituire la parte di cornea malata (all’inizio non si era pensato al cheratocono ma solo ai casi di leucoma cicatriziale) con un bottone di cornea da donatore dello stesso diametro e spessore.

L’evoluzione della tecnica è stata quella di trattare la patologia cheratoconica sostituendo la parte di cornea malata con una lamella di maggior spessore (per questo si parla di cheratoplastica lamellare a spessori differenziati) ed incastrarla in una tasca corneale creata sul fondo dello scavo effettuato con il laser. Il cheratocono, infatti, è una patologia (con basi ereditarie) per cui le cellule della cornea non riescono più a mantenere una struttura stabile del tessuto che si assottiglia e si sfianca progressivamente, portando ad alterazioni importanti della curvatura di questa prima lente dell’occhio.

Dapprima è colpita la zona più superficiale della cornea, poi l’interessamento del tessuto corneale si fa sempre più profondo. In stadi iniziali si può mantenere un buon visus con occhiali, in seguito inizia ad essere necessaria una lente a contatto, infine neppure la lente a contatto riesce più ad essere tollerata ed è necessario ricorrere alla chirurgia.

Le tecniche chirurgiche possono essere diverse, comune è il concetto di regolarizzare la tettonica corneale e bloccare la malattia con la sostituzione o l’aggiunta di tessuto sano. Altre tecniche, allo studio, prevedono di regolarizzare almeno parzialmente la curvatura della cornea con l’innesto di spessori in materiale plastico o con una ablazione dell’apice del cono, al solo scopo di rinviare la necessità del trapianto di cornea. Importante è valutare il momento migliore per operare perché ad esempio conviene anticipare l’intervento, anche in casi che tollerano bene la lente a contatto, se si nota una tendenza alla evoluzione rapida del cheratocono.

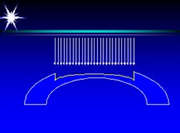

La cheratoplastica lamellare con il laser si svolge in tre fasi. Dapprima si crea uno scavo di 150 – 250 micron sulla cornea del paziente con il laser ad eccimeri. Si possono utilizzare varie maschere per creare scavi della forma e della posizione voluta per cercare di ottenere la copertura più adeguata della zona del cheratocono; la superficie ottenuta con il laser ha caratteristiche di estrema levigatezza e precisione dei margini.

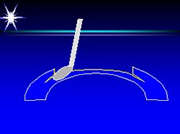

In una seconda fase si crea con un piccolo tagliente una tasca per 360° sul fondo dello scavo effettuato.

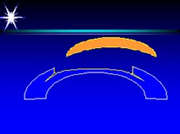

Infine si posiziona il lenticolo, ottenuto da una cornea di donatore o con microcheratomo o con una lavorazione sempre con il laser in modo che abbia uno spessore di circa 350-450 micron, all’interno della tasca e lo si sutura controllando che la tensione dei punti sia regolare e che non dia astigmatismo.

I vantaggi di questa tecnica sono soprattutto la conservazione di un intatto patrimonio endoteliale (che è lo strato di cellule interne della cornea, fondamentale per la conservazione della trasparenza e che ha la caratteristica di non riprodursi, per cui il numero di cellule presenti alla nascita deve bastare per tutta la vita), una assenza di reazioni di rigetto, possibilità di cambiare facilmente il lenticolo qualora ci fossero dei problemi di attecchimento, possibilità di operare ambulatorialmente con solo anestesia di superficie e possibilità di correggere eventuali astigmatismi o difetti refrattivi in un secondo tempo con il laser. Non ultimo non viene assolutamente preclusa la possibilità di un eventuale intervento di trapianto a tutto spessore.

I risultati dipendono dalla qualità dell’interfaccia tra cornea e lenticolo che se non perfetta provoca una calo della capacità visiva rispetto all’ottimale o da eventuali astigmatismi elevati che se irregolari hanno una difficile soluzione chirurgica con il laser. Tali problemi però sono o comuni ad un trapianto perforante (l’astigmatismo) o di più facile gestione rispetto alle complicanze più gravi che può avere il trapianto. Da pochi mesi è stato costituito un gruppo di studio (del quale faccio parte proprio per questa tecnica) all’interno della SITRAC (società italiana trapianti di cornea) per valutare l’efficacia di tutte le tecniche di cheratoplastica lamellare, unendo le casistiche e l’esperienza dei chirurghi che in Italia si occupano di questa chirurgia. Per informazioni ci si può rivolgere alla Banca degli Occhi del Veneto (Dott. Ponzin) – 041/989024 .

Articolo a cura del Dott. Ugo Cimberle